前転は前回りよりも難しくなります。「前回りはできるのに前転ができない、、、。」と悩んでいる子は多くいます。前転の何ができないのかというと、最後の立ち上がりができないのです。

前回りも前転も最後は立ち上がるのですが、少し違いがあります。前回りは回った後にマットに手を着き、手の力も借りて立ち上がります。しかし、前転は回転後にマットに手を着かずに手の力を借りずに立ち上がります。この立ち上がる時に手をマットに着かないのがポイントです。

回転後、マットに手を着かず立ち上がるためには、腹筋と体の連動が大切です。

腹筋と体の連動が分かれば簡単に立ち上がることができます。では、どんな練習をすれば立ち上がることができるのか説明していきます。

【 BabySmile公式 】こども用 遺伝子検査キット ドリームガイド A-101 | 遺伝子検査 DNA検査 子ども 子供 体質 傾向 性格 遺伝子 DNA 検査 テスト 検査キット 遺伝子キット 解析 分析 レポート 簡単 将来 夢 未来 健康 習い事 職業言語能力 リズム感 運動神経

もくじ

前回りと前転の違い

前回りも前転も最後は立ち上がるのですが、少し違いがあります。

前回りは回った後にマットに手を着き、手の力も借りて立ち上がります。しかし、前転は回転後にマットに手を着かず、手の力も借りずに立ち上がります。

前回りの立ち上がり方

前転の立ち上がり方

でんぐり返しができるようになれば「前回り」をし、前回りができるようになれば「前転」の練習とレベルアップしていきます。

前転の導入

くま歩き

前転に必要な腕の支持・体勢を覚えるのに効果があります。まっすぐに回るためには、腕の支持が大切です。また腕で体を支え、回転するときにマットを押すことが必要になります。そのマットを押すためにも需要な運動です。

2歳からおすすめする運動神経が良くなる動物歩きはこちらを参考にしてください。【運動神経が良くなる】2歳からしてほしい動物歩きを紹介!

①四つん這いになります

②お尻を上げ、膝を浮かします

③そのポーズのまま、前を向き進みます

注意点は、腕が疲れてくると顔をマットや床で打つことがあります。出来るだけマットの上で行いましょう。

ゆりかご

前転だけでなく、後転にも効果がある運動です。ゆりかごで起き上がるためには、腹筋と体の連動を使います。ゆりかごの練習をするだけで、前転がはるかに上達します。

後転をお家で練習したい方はこちらを参考にしてください。【お家で簡単】後転の練習は3歳からできる!練習方法とポイントを紹介します!

①お山座りをする

②おへそを見てうしろへ転がる

③転がったら、お腹に力を入れて起き上がる

この時に、お山座りの手が離れてマットに着かないようにしましょう。手をマットに着かないのは、自力で起き上がるためです。

立ち上がるためにお腹に力を入れるだけでなく、足と体が離れないように体を起こします(体を連動させる)。足と体が離れるとバラバラな動きになり、立ち上がりにくくなります。

注意点は、うしろへ転がる際に頭を打たないようにしてください。しっかりとおへそを見て転がりましょう。

前転のやり方

前転の導入(くま歩き・ゆりかご)を数回行った後は、実際に前転をしてみましょう。

①万歳し、両手を足の近くに着きます

②おへそを見ます

③後頭部→背中→お尻の順番にマットに着き回る

④回ったら、手を前に出し、立ち上がる

両手と両足でマットをしっかりと押して回りましょう。また立ち上がる際は、お腹に力を入れることと、体と足が離れないように連動して立ち上がりましょう。

注意点は、回る際に頭のてっぺんがマットに着くと、首を痛めてしまいます。おへそを見て、後頭部をマットにつけて回りましょう。

また、両手が両足の離れたところに着くと、頭のてっぺんがマットに着きやすくなります。ですので両手は両足の近くに着きましょう。

前転の練習方法

段差を利用して立ち上がる練習

こちらは、前転の導入で紹介しました「ゆりかご」を使って練習していきます。

①マットやクッションを重ねる

②重ねたマットにお尻を着けて座る

③そこからゆりかごをし、立ち上がる

段差があるため、立つまでがやりやすいです。できるようになれば、段差を少しずつ低くしていきます。マット一枚でできるようになれば、前転がかなり上達します。

段差があることで足が自然と床に着きやすくなります。

速く立ち上がる練習

前回りが一人でできる前提の練習です。補助が必要な段階であればもう少し練習を重ねてから行ってください。

こちらの練習は、立ち上がるスピード速くする練習です。出来れば2人で行い、勝負をすることをおすすめします。勝ちたいと思い、速く立つ意識ができるからです。

①前転をする

②速く立ち上がり、走る

③先に壁にタッチした方の勝ち

この練習は立ち上がる際に、手をついて立ち上がっても良いです。この練習の目的は、速く立ち上がる練習なので気にしなくても大丈夫です。また壁にタッチではなく、正面に保護者がいて、保護者の手を先にタッチした方の勝ちでもいいです。

速く立とうとすると、自然に上体が起き上がります。また速く立ち上がるために、足を引きつけます。この動きは、立ち上がりやすくなるため重要になります。

注意点は、速く立ち上がるために回転が雑になる子がいます。その際に、首がマットに突き刺さらないように気をつけてください。補助なしで前回りができるようになってから行いましょう。

立ち上がる感覚の練習

立ち上がる感覚を覚える練習です。感覚を理解し、体で体験することで上達しやすくなります。この練習は、保護者の手伝いが必要です。

①前回りをします

②立ち上がる時に、両手を前に出し保護者の手を握ります

③握った手の力を借りて立ち上がります

保護者は正面に立ち、回転後に子どもの両手を握ります。子どもの両手を少し引き、立ちあがらせてください。回転後は、マットに手を着かずに保護者の手を握りましょう!

回転後はスムーズに保護者の手を握れるようにしましょう。流れが途切れると立ち上がる感覚がつかめません。途切れないようにスムーズに行いましょう。

また保護者の力だけで立ち上がらせるのではなく、ある程度は自力で立ち上がれるようにしてください。保護者の力加減が重要です。

注意点は、距離感が近すぎて回転の足が保護者に当たることがあります。状況を見て距離感をつかみましょう。

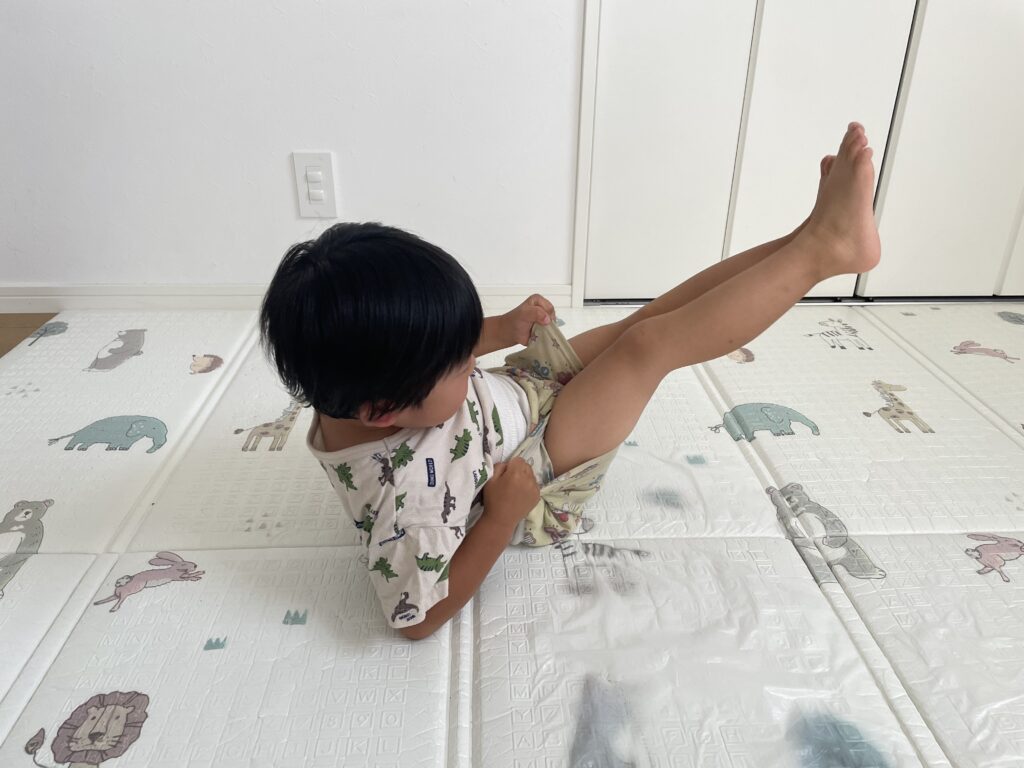

お助けズボンで練習

こちらは、前転がもう少しでできそうな子におすすめです。もう少しで立ち上がれそうだけど立ち上がれない時に、ズボンを持って立ち上がります。

①前回りをする

②立ち上がる時にズボンを持ち、引っ張って立ち上がる

ズボンがお助けグッズになります。もし持てなさそうなズボンであれば、膝や長い靴下でも構いません。こちらの動きがスムーズに出来ると前転ができるようになります。

ズボンを引っ張り立ち上がる時も、手や肘がマットに着かないようにしましょう。

前転を取り入れた遊びを紹介します

ボール取り競争

2人で行います。進行方向の離れた場所にボールを置き、先にボールを取った方の勝ちです。

①「よーいドン!」で前転をする

②前転をしたら走ってボールを取りに行く

注意点は、ボールを取る際に、頭同士がぶつからないようにしましょう。勝負ごとになると無茶をするため、ケガに繋がりやすくなります。ぶつからないようにと説明してから行いましょう。

しっぽ取り競争

2人で行います。一人はしっぽを着ける。もう一人は前転をします。しっぽを取れば、前転の子の勝ち。逃げ切ればしっぽの子が勝ちです。

①前転をする子はマットで準備をする

②しっぽを付けた子は、前転をする子の横で準備する(前転をする子に当たらないように)

③「よーいドン!」で前転をし、しっぽを取りに行く。しっぽを取られないように逃げる

走れる距離が長いと盛り上がります。

注意点は、しっぽを付けた子とぶつからないように気をつけてください。

まとめ

前転には、回転後の腹筋と体の連動が大切だと紹介しました。その感覚を覚えるための練習方法を是非試してみてください。

もちろん導入も大切です。導入は、前転だけでなく前回りの子にも役立ちます。そして前転ができるようになれば、前転を取り入れた遊びもできます。

前転を取り入れた遊びは、かなり盛り上がります。楽しくできますが、目的は前転ですので有効な遊びだと思います。注意点も記載していますので、怪我なく楽しく行ってもらえると幸いです。

またお家でもできる練習ばかりです。保護者の方との練習はスキンシップにもなり、楽しい時間となります。是非行ってみてください。

ジュニア 遺伝子分析キット 子供 遺伝子検査 スポーツ 筋肉 スポーツ遺伝子検査キット 運動適正 口腔粘膜用 分析キット ハーセリーズ 遺伝子検査キット

コメント